CATS: LOEWE-Forschungsprojekt zu Chatbot-Systemen im Personalrecruiting startet

Das Projekt CATS (Chatbots in Applicant Tracking Systems) wird in den kommenden zwei Jahren mit rund 356.000 Euro vom Land Hessen gefördert. In Kooperation mit

Das Projekt CATS (Chatbots in Applicant Tracking Systems) wird in den kommenden zwei Jahren mit rund 356.000 Euro vom Land Hessen gefördert. In Kooperation mit

[et_pb_section bb_built=“1″][et_pb_row][et_pb_column type=“4_4″][et_pb_text] International und interdisziplinär: 26 Internetforschungsinstitute eines europäischen Netzwerks forschen zu gesellschaftlichen Herausforderungen digitaler Technologien wie der Künstlichen Intelligenz (KI). Bei einer Konferenz

Bereits zum 15. Mal verleihen Studierende der Hochschule der Medien Stuttgart (HdM) den Medienethik-Award META für herausragende journalistische Beiträge. Am 5. Dezember werden die Journalisten

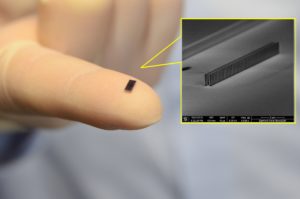

Darmstadt, 23. November 2018. Elektrotechniker am Fachgebiet Beschleunigerphysik der TU Darmstadt entwickeln ein Konzept eines lasergetriebenen Elektronenbeschleunigers, der so klein ist, dass er auf

Die Nase läuft, der Rücken schmerzt oder die Schnittwunde verheilt nicht – in diesen Fällen wenden sich viele Menschen an das Internet. So mancher hat

Berufsbegleitendes Weiterbildungsmodul „Quantitative Methoden und Data Mining“ startet im Januar 2019 Am 11. Januar 2019 startet an der Technischen Hochschule Brandenburg (THB) das berufsbegleitende Weiterbildungsmodul

Künzelsau, Oktober 2018. Der Strukturwandel des Bildungswesens, der u.a. durch Kommerzialisierung und Internationalisierung sowie durch technologische Innovationen und neue Formen der Vermittlung gekennzeichnet ist, stellt